剥がれたモンクレールのプリントを直す

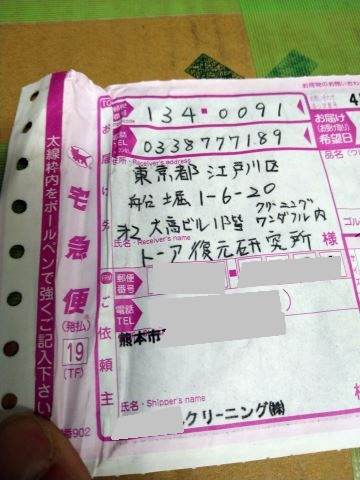

ご依頼主は熊本県のクリーニング屋さん

今回は熊本県のクリーニング屋さんからのご相談でした。「洗ったらモンクレールのダウンジャンパーのエリまわりに付いていたプリントが剥がれてしまったんですが、直りますか?」というお電話の後、ご依頼品が到着しました。

いつもながら九州などの遠方から来たご依頼品はテンションが上がります(笑)。 早速開けてみましょう。

中には丁寧なお手紙も入っていました。 ではご依頼品を開けてみます。

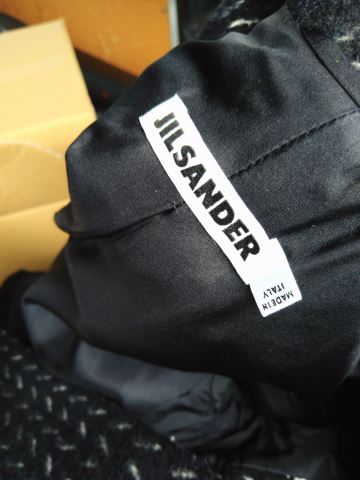

これまでも何度もこのブログでご紹介してきたのと同じパターンのモンクレールのダウンジャンパーですね。 モンクレールのダウンジャンパーのプリントは実にさまざまなデザインがありますが、このデザインのものが最も多くご依頼を受けます。 きっと流通量も多いのでしょう。

では問題のプリント剥離部分をご覧に入れましょう。

剥がれたプリントの状態確認

今回のプリントはこちらのような状態でした。 ところどころプリントが無くなっています。 これもこのモンクレールのプリント特有の剥がれ方だと言えます。 他にどのような剥がれ方のプリントがあるのか、よくトーア復元研究所に依頼される例をいくつかご紹介しましょう。

シールのような剥がれ方

この剥がれ方はラバーシートや転写シートなどのプリント素材で起こる剥がれ方です。 プリントをやり直す場合は、一旦古いプリントを剥がす必要がありますから、このタイプは剥がす作業が比較的楽なのが特徴です。

細かい粉のようになる剥がれ方

これは樹脂系のプリントが古くなりすぎて柔軟性が全く無くなったときに起こる剥がれ方です。 こういう場合、剥がそうとすると粉のようになったプリントが周囲にくっつくので非常に厄介です。

溶けたように周りに染み出す剥がれ方

これは染料系のプリントに起こる剥がれ方ですが、一番厄介なケースです。 溶け出したプリントを取ろうとすると、さらに他に広がっていくので、全部取るのに非常に手間がかかります。

薄く、かすれたような剥がれ方

これは昇華プリントのように生地の中に浸透しているプリントの際に起こる剥がれ方(厳密には剥がれているのではなく、表面がこすれたことによって白っぽく見える)です。 またこういったプリントに高温を与えてしまうと、その部分の染料が溶け出て薄くなったり周囲にくっ付いたり、ということも起こります。

プリントされている分部の生地をほどく

まず最初に行う作業は「プリントされている生地をほどいて布一枚の状態にする」工程です。 その理由はこちら。このようにプリントを直す際に、事前に縫製をほどいたりなどの事前準備が必要なことがよくあります。 よくある例をいくつかご紹介しましょう。

プリントの裏側(=下側)やすぐ近くにファスナーがある場合

VALENTINOのジャンパーのように、前空きのファスナーが付いていて、そのすぐ両側にプリント文字が貼り付けられている場合、そのままではファスナーが邪魔になってプリントをやり直すことが出来ません。 こういう場合、ファスナーを一旦ほどいて「布一枚の状態」にしてから、新しいプリントを貼り付けます。

プリントの下側にボタンがある場合

これも上記と同様ですが、特にライナーが付いている衣類などにファスナーやドットボタンなどで本体と取り付けるデザインの場合に、それがちょうどプリントの真下、というケースが多いです。

プリントが合皮などにされている場合

合皮に直接プリントしたデザインもありますが、柔らかいタイプの合皮だと古いプリントを剥がした後、その部分が凹んでしまっていて、その上にプリントをすることが出来ないことがあります。こういう場合は似た合皮を調達して、合皮部分を交換する必要があります。

プリントのデータを作る

次の工程は「データ作成」です。 このデータ作成において、非常に重要なことがあります。 それがこちらの内容です。 ご参考にプリントのデータとして使われるパターンと特徴をご紹介しましょう。

写真のデータのプリント

写真のデータをコンピュータに取り込んで、そのまま転写プリントなどでプリントするケースです。 解像度は紙などに比べると下がりますが、昇華プリント、シルクスクリーンなどではある程度の画質の写真ならプリントデータとして使えます。

ロゴマークのプリント

これは一般的にラバーシートなどの無地の転写シートで作成するために、「ベクターデータ」にてプリント用のデータを作成します。 このデータ作成で難しいのは、円弧などが多用されたデザインや、髪の毛のような細い輪郭のデザインです。

髪の毛や鳥の羽などを細かく描写するプリント

こういったプリントのデータは作成も非常に時間がかかり、精密さも要求されますので、大変です。 こういうデザインを実現できるプリントもシルクスクリーンや昇華プリントなど限られたものになります。

特殊な色のプリント

金・銀などは染料の調色では再現出来ないので、通常、金・銀の塗料をそのまま使用しますが、その既成色の金・銀にもいろいろな種類があり、例えば「金メッキの金」と「金の延べ棒の金」は同じ金色でも全く色が異なります。 このような場合、オリジナルの色を再現するには製造元が使用した塗料を調達しないかぎり、データでは再現が出来ません。

生地に新しいプリントを貼り付ける

こちらが生地に新しくプリントしたものです。 出来栄えをご覧ください。 あとはこれをジャンパー本体に縫い直すだけです。 今回、この「縫い直す」作業が非常に手間で、担当が苦労したのですが、他にも「元の状態に戻す」作業で難しいケースをご紹介しましょう。

縫い目をまたがってプリントがされているケース

デザインによっては、衣類の縫製のつなぎ目(切り返し)にまたがってプリントがされていることがありますが、こういう場合、縫い目の糸調子などもオリジナル通り正確に行わないとプリントがズレたり、しわが寄ったり、ということがあるので、非常に高度な技術が必要となります。

合皮や革などにプリントされているケース

合皮や革といったものは、ほどいて縫い直す際に、「ミシン穴」を確実に同じ位置になるように縫う必要があります。 万一ズレてしまうと、以前のミシン穴が非常に目立って変な状態になりますし、ズレて開けてしまったミシン穴はもう埋めることが出来ないので、まさに「一発勝負」なのです。

縫製の裏側の縫い目が目立つ位置にあるケース

ミシンで縫う際は、上からは元のミシンの針目が見えるので、それに合わせて縫うことが出来ますが、裏側のミシン穴が目立つ位置にある場合は、見えないので同じミシン穴ピッタリに縫うことが出来ません。 裏側が裏地などで隠れる場合は問題ありませんが、着用時に見えるような位置だと、裏側のミシン穴と新しい縫い目がズレてしまう、ということが起こります。

薄くて柔らかい生地にプリントされているケース

シルクやレーヨンなど、薄い上に柔らかい生地だと、ほどくときはいいものの、再度縫い直す時に生地に波打ち(パッカリング)が起こりやすいので、非常に難易度が上がってしまいます。 とくに縫い目が生地の織り目に対して斜めになっている場合は非常に大変です。

生地を縫い直して完成

そしてプリントをやり直した生地をジャンパー本体に縫い直してようやく完成したのがこちらです。 素晴らしい出来栄えを是非ご覧ください。 今回、直したプリントはラバーシートという種類でしたが、その他にもプリントにはいろいろな種類があります。ここでその代表的なものをご紹介しましょう。

ラバーシート

今回使用したプリントがラバーシートです。 比較的耐久性が高く、発色もいいので、デザイン性の高いプリント衣料に出来ますが、ほとんどの場合、30種類程度の色数しかない上、無地のみ、という点がデメリットです。

シルクスクリーン

専用の染料を使ってプリントする方法で、非常に多彩な染料が販売されていて、細い線などの繊細なプリントも可能です。 ただし版を作成せねばならずフルカラーのプリントを実現するには4つの版が必要でそれがコストを上げてしまいます。 ですが、一度版を作ってしまえばかなりの数の量産をすることが出来るので、量産する目的のプリントが主な使用方法となります。

昇華プリント

フルカラーで、かつ微細なプリントも可能、しかも耐久性も高い方式のプリントです。 一方プリントできる生地が白のポリエステルに限られることがデメリットと言えます。

転写プリント

種類が豊富で小ロットにも対応可能なプリントです。 細かいプリントには不向きなところがデメリットです。

発泡プリント

発泡スチロールのように、中が膨らんだ状態のプリントです。 大変特徴のあるプリントですが、着用やクリーニングの影響で、発砲がつぶれたり表面の印刷が薄くなったりします。

ラメプリント

光沢が美しいラメのプリントは大変高級感を醸し出してくれる特徴がありますが、こちらも着用やクリーニングなどで表面の光沢が無くなったり、剥がれたりしますし、染み抜きなどの薬品で変色することがあります。

金・銀プリント

金色や銀色のプリントは豪華絢爛なイメージを演出するのに大変効果的なものです。 一方、こちらも着用やクリーニングで光沢が無くなったり、しみ抜きなどの薬品の影響で変色したり・・・ということがあり得ます。